弁護士の立場から

審判事例を通じて明らかになった 心神喪失者等医療観察法の問題点

里見和夫(弁護士)

2006年11月

1.心神喪失者等医療観察法の成立

2001(平成13)年6月に起きた大阪府池田小学校児童殺傷事件を契機として、政府は、2002(平成14)年3月「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」を国会に上程した。同法案は、精神科医をはじめとする医療従事者、弁護士、患者、市民など多くの人々が明確な理由を示して反対したにもかかわらず、同年12月には、自民党・公明党の共同提案による一部修正案が強行採決されて衆議院を通過し、2003(平成15)年6月には参議院で強行採決され、同年7月には衆議院で再議決(強行採決)されて成立した。

そして、同法は、2005(平成17)年7月15日から施行された。

2.医療観察法の仕組み

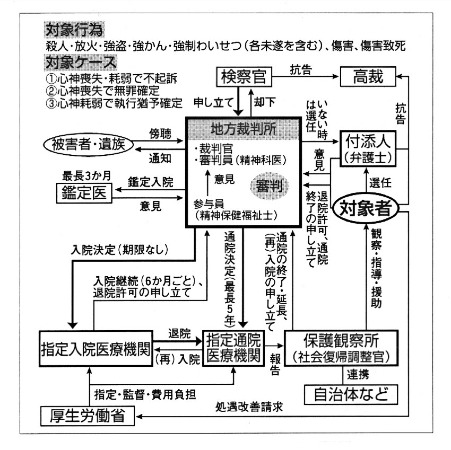

「図1 医療観察法の仕組み」

拡大した画像を表示

同法は、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害、傷害致死に当たる行為(重大な犯罪行為、以下「対象行為」という)をした者について、

(1) 検察官がその者を心神喪失または心神耗弱と認めて不起訴にしたとき、

(2) 起訴されたが、裁判で心神喪失と認定され、無罪の判決が言い渡され、それが確定したとき、

(3) 起訴されたが、裁判で心神耗弱と認定され、執行猶予付きの有罪判決が言い渡され、それが確定したとき、

のいずれかの場合には、検察官は地方裁判所に対し、その者をこの法律による強制入院または強制通院させる必要があるか否かを決定するよう求める申立(審判申立)をしなければならないと定めている(33条)。対象行為をして前記(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する者を「対象者」という。

審判は、原則として裁判官1名と精神科医1名で構成される合議体で行われるが、前記(1)(検察官が不起訴にしたとき)の審判申立の場合、対象者が本当に対象行為とされている犯罪行為をしたのかどうか、また、対象者が対象行為を行ったときに心神喪失あるいは心神耗弱の状態にあったかどうかの判断は、いずれも、裁判官だけで行うものとされているから、裁判官と精神科医で構成される合議体で判断されるのは、対象者にこの法律による強制入院等の処分をするかどうかの部分だけということになる。

そして、この法律による強制入院等の処分をする場合、その要件は、「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院または通院させてこの法律による医療を受けさせる必要があること」である。

3.指摘されていた医療観察法の問題点

この法律の問題点は、反対運動の側からきわめて明確に指摘されていたが、主要なものを掲げれば次のとおりである。

(1) できないものをできるかのように言う「再犯予測」

前記2に掲げたこの法律による強制入院等の処分の要件は、当初は露骨に「再犯のおそれがあること」とされていたところ、将来再び犯罪を犯すおそれ(「再犯のおそれ」)があるか否かを確実に予測することは不可能であるという大多数の精神科医の批判に政府が合理的な反論ができなかったため、このような批判をかわす目的で前記のとおり修正されたものであるが、社会復帰の促進など一般に受け入れられやすい文言を挿入しているものの、要するに、「(入通院医療を受けないと、)将来犯罪行為を行うことなく社会復帰することができないおそれ」があるか否かを予測するわけであるから、結局「再犯のおそれ」の有無を予測するのと実質的にはまったく同じである。

およそ不可能な再犯予測を精神障害者に対して行おうとする同法は、「入通院医療を受けなくても犯罪行為を行うおそれがまったくないと認められるまで」精神障害者を強制入院等させるものであり、精神障害者は、いつまでたっても犯罪行為を行う「おそれ」がないとは認められないことも考えられ、場合によっては、一生の間、強制入院や強制通院等をさせられる可能性も否定できない。

このように同法は、本来だれについてであれ不可能な再犯予測を精神障害者についてだけは可能であると強弁して行おうとするものであり、精神障害者に対する差別以外の何物でもない。

(2) このような特別な制度を必要とする理由の不存在

医療観察法により対象行為を行った対象者を特別な医療機関(指定入院・通院医療機関)に強制的に入院・通院させるというのは、被害者感情に配慮したものといわれているが、対象者の約85%は初犯であるから、この制度によって問題はなんら解決しない。

医療観察法は、池田小学校事件のような事件が2度と起きないようにするためと称して作られたが、同事件の被告人は、責任能力ありとして死刑判決を受けており(2004年9月に死刑が執行された)、同被告人には医療観察法は適用されていないから、当初世論を煽った政府の宣伝も嘘だったことを示している。

(3) 迅速かつ継続的な治療が現在以上に困難に

この法律は、まず対象者を2〜3ヵ月鑑定入院させるが、鑑定入院期間中の治療については、一切定めていない。

「事件」発生直後のいわゆる「急性期」は、迅速・適切な治療がもっとも必要とされている時期である。その時期になんら明確な医療の保障がないまま鑑定のために強制入院させられるのである。この法律による治療が行われるとしても、早くても2〜3ヵ月の鑑定入院が終ってからであり、治療を受けるのは、対象者が入院・通院した経験のない指定入院・通院医療機関という、信頼関係がまったく形成されていない場ということになる。しかも、そのころには急性期が過ぎているから、強制という形で治療を成立させることは困難であろう。

(4) この法律による強制入院・通院の具体的治療内容が不明

この法律は、対象者に適切な医療を行うことによって、対象者の社会復帰を促進することを目的とすると謳っている。しかし、「社会復帰の促進」という同じ目的をもった精神保健福祉法による医療がこれまで行われてきているのであるから、それとどのように違うのかが明らかにされなければ、新たに心神喪失者等医療観察法制度を立ち上げる合理的根拠がないはずである。ところが、現実には、厳重な施設警備体制と精神保健福祉法の数倍に当たる人員配置、それによって可能となる治療計画の策定以外の治療の内容については、具体的な差違はほとんどない。手厚い人員の配置、治療計画の策定等は、精神保健福祉法による治療において、その必要性が繰り返し指摘されてきたところであり、この法律による医療をなんら正当化するものではない。

4.審判事例を通じて問題点が次々と明らかに

2005(平成17)年7月15日に施行されてから2006(平成18)年7月末で約1年が経過したが、同年7月末日現在合計355件の審判申立がなされている。その手続のなかで、すでに指摘されていた問題点が以下に述べるとおり次々と現実化している。

(1) 鑑定入院先の主治医と鑑定医が同じ医師であるケースが目立っている。

鑑定医は、「対象者が精神障害者であるか否か」および「対象行為を行った際の精神障害を改善・・・・・するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否か」を鑑定し、裁判官に報告するが、その場合、鑑定医が対象者から聞いた内容について、鑑定医は守秘義務がないため、対象者が第三者には話してほしくないと思う事柄についても、裁判官に報告されてしまうのである。一方、主治医は対象者を治療する立場であり、治療のため対象者から聞き取った話の内容について守秘義務がある。

しかし、対象者は、鑑定入院中に主治医兼鑑定医である医師から話を聞かれた際、医師は主治医の立場で物を尋ねているのか、それとも鑑定医の立場かを思い悩み、混乱することは必至であり、治療の場における信頼関係などとうてい築きえない。

(2) 鑑定入院していた病院の主治医(鑑定医と同じであることが多い)が、症状が軽快すると正確な鑑定に支障が出るとして、対象者(患者)に必要な投薬量の半分しか投与しなかった事例が判明している。適切な医療とは、医療観察法制度の始めから終わりまで保障される必要があるのに、制度の一番最初の時点である鑑定入院中の適切な医療が保障されておらず、それに対する不服申立の方法もまったくないのであり、それがこの医療観察法制度の構造的欠陥であることを端的に示している。

(3) 対象者が生活の場から遠く離れた精神病院に鑑定入院させられた事例も判明している。

(4) ある事例では、裁判官は、一方では、医療観察法にもとづく入院医療の必要を認めながら、他方で、指定入院医療機関が岩手県と東京都の2ヵ所しかないこと(当時)を挙げ、「(遠方への)移送で生じる不利益、不便は甚大」として、これまでどおり精神保健福祉法にもとづき、医師の診断に従って入院治療させることが最適との判断を示した。要するに、医療観察法による強制入院でなければならないという根拠はなかったのである。

(5) ある事例では、通常の刑事裁判で判決(殺人事件について心神耗弱により執行猶予付き有罪)を受けた後、その判決が確定するまでの2週間の期間中に、行政が精神保健福祉法にもとづく措置入院のための診察(措置鑑定)を行ったところ、1人目の医師の診察で「自傷他害のおそれ」の要件が否定され、医療保護入院となった者について、判決確定後、医療観察法の申立がなされた。

鑑定医は、「(対象者の現在の症状のなかに具体的徴候はないが、)もしかしたら突然症状が変わるかもしれない」という程度の意味合いのもとに、「対象者は、今は行動穏やかであり、妄想の対象も限局されているが、今後ストレスや緊張により突然の衝動行為が出現する可能性がある。そして、それは、一般病院では治療できず、医療観察法による入院治療が必要である」と結論づけている。

しかし、その程度のことであれば、それこそだれにでもあてはまる、俗にいえば、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」的なもので、人に対して何かを強制する根拠とはなりえないはずであるのに、この鑑定医によれば、精神障害者については、それを強制治療の根拠となしえるというのであるから、その差別性、不当性は明らかであろう。

なお、この事例では、裁判官は、対象者の現在の症状を見るかぎり、他者に危害を加えることを示唆するような幻聴や妄想は認められないから、「精神障害のために、社会復帰の妨げとなる同様の行為に及ぶ具体的、現実的可能性があるとは認め難い」とし、鑑定医の意見を排斥して、医療観察法による医療は必要なしとの判断を示した。

(6)ある事例では、放火未遂に該当する行為をしたとされた対象者(福岡県在住)が地方裁判所で入院決定を受けて東尾張病院(名古屋市内)に入院させられたが、高等裁判所で、対象者のした行為は放火未遂ではなく放火予備にすぎないから医療観察法の対象外であるとして入院から3ヵ月半後に入院決定が取り消された。

入院決定が取り消された対象者は、名古屋で退院となり、生活保護費を取り崩して自身および付き添いの病院職員の交通費を負担して福岡まで帰らざるをえなくなった。

もちろん、刑事補償に相当する補償は一切ない。

(7)医療観察法による医療は、現在のところ、厳重な警備体制下ではあるが、新しく造られた施設で、原則として個室であるため比較的「快適」な住環境と手厚いスタッフ、それによって可能となる治療計画策定等が行われているようであるが、治療内容としては、精神保健福祉法による治療と質的な差はないといってよい。

しかも、医療観察法による医療によっては、対象者とされる者のうち約85%が初犯であるという問題はなんら解決できないのである。精神医療福祉全体の水準を向上させ、充実させることによって、結果として、精神障害者が不幸な「事件」に至るのを防ぐことこそが、現実的に可能で、かつ、もっとも望ましい方向であり、医療観察法も附則第3条に精神医療の水準の向上を掲げ、「政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとする」(同条2項)、「政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする」(同条3項)とあえて規定しているにもかかわらず、今日では、医療観察法関係予算のために精神保健福祉関係予算が削減されるなど、通常の精神保健福祉法にもとづく医療や福祉が一段と劣悪な状況に追い込まれている。

5.5年後の見直し ― 廃止へむけた粘り強い活動を

医療観察法施行後1年を経過した時点(2006年7月末日現在)で同法にもとづく申立が355件、強制入院・通院決定を受けた対象者が233名にのぼっているところ、医療観察法に反対であった弁護士、医師、医療福祉関係者、当事者・家族も、これらの対象者の権利擁護のために、否応なくかかわらざるをえなくなっている。

そのようなかかわりのなかで以上述べた医療観察法に関する具体的問題点が次々と浮かび上がってきたが、そのほとんどが医療観察法の基本的考え方・構造そのものに起因していることが明らかである。

ところが、いったん法律として成立し施行された以上、それの廃止を求めることは困難であるから、運用の改善を求めていくのが現実的であるとの意見がある。

しかし、前記のとおり現実化した問題点が医療観察法の基本的考え方・構造そのものに起因している以上、運用の改善によって根本的解決をはかることは不可能であろう。

医療観察法の附則第4条は、法施行後5年を経過した時点で、施行状況を国会に報告し、必要な場合には、法制の整備その他所要の措置を講ずるものとすると定めている。

今後、具体的問題点をさらに集積し、その根本原因が医療観察法そのものにあることを粘り強く訴えていくなかで、5年後といわず早期の廃止を求めていくべきである。

出典:雑誌「部落解放」2007年1月号